陶行知(1891年10月18日-1946年7月25日),原名陶文浚。安徽省歙县人,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。1908年十七岁时他考入了杭州广济医学堂。1917年秋回国,先后任南京高等师范学校、国立东南大学教授、教务主任等职。1926年起发表了《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言》。1929年圣约翰大学授予他荣誉科学博士学位,表彰他为中国教育改造事业作出的贡献。 1931年主编《儿童科学丛书》。 1935年,在中国共产党"八一宣言"的感召下积极投身抗日救亡运动。1945年当选中国民主同盟中央常委兼教育委员会主任委员,兼教育委员会主任委员。

陶行知特别重视生活教育的作用,他把生活教育当作改造中国教育、社会的唯一出路。在陶行知看来,有了生活教育就能打破“死读书、读死书、读书死”的传统旧教育;有了生活教育,就能“随手抓来都是学问,都是本领”,接受了生活教育就能“增加自己的知识,增加自己的力量,增加自己的信仰”。陶行知不把生活教育当作衡量教育、学校、书本甚至一切的标准。他说:“没有生活做中心的教育是死教育。没有生活做中心的学校是死学校。没有生活做中心的书本是死书本。在死教育、死学校、死书本里鬼混的人是死人”。生活教育理论在反传统的旧教育上具有一定的积极意义,它揭露并批评了旧教育存在的问题,同时提山了解决问题的具体办法,在当时的历史下,对普及识字教育、扫除文盲,在很多方面是适应的。如陶行知提出“教学做合一”,要求“教”与“学”同“做”结合起来,同实际的生活活动结合起来,这对教师就有了新的要求。要求教师尊重学生,注意教学之外的生活,指导学生在实际的活动中学好本领,培养他们的生活能力。从这个意义上讲,对当时的教学方法的改革有积极作用,对我们现在的教学方式也有启发之处。

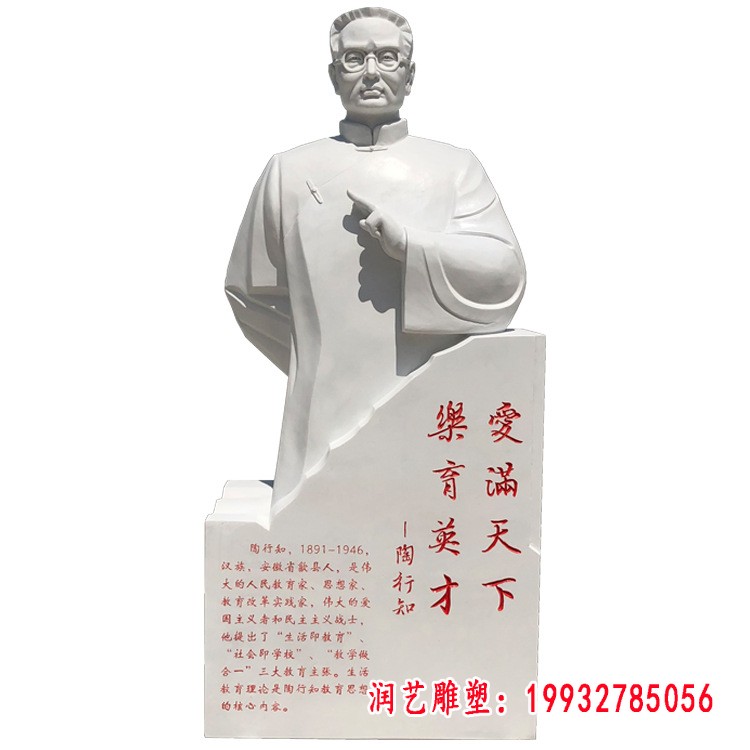

人的一生是有限的,而对于一些很有贡献的人来说,我们不舍得他的离去,需要用一些别的东西来纪念他,让人们记住他的伟大和贡献,然后就有了人物传记,有了人物绘画,也有了人物石雕,不可否认,这些大型人物石雕的存在很好地体现了它的作用,并且还对现代城市的存在意义。大型人物石雕在一定的程度上使城市活跃起来,因为矗立在各个城市的人物石雕不仅是为美化环境而建立,它的存在还对现代城市的生存极具有意义。在我们的日常生活和课本上可以看到曾经为我们幸福的现代生活做出的贡献和留下万古的文化遗产,这些曾对国家做出过贡献的名人,后世子孙为纪念他们曾留下的足迹,就用人物传记、书籍、绘画、石雕等纪念他们。我们散步在公园和广场的时候不难发现大型人物石雕的踪影,有古代人物形象,也有现代人物形象,这些雕像的矗立是为发扬我国的美德和美化文化城市、纪念革命先辈而建设。我国的文化决定着我们的人物石雕大多数是以真人实物为模板雕刻出来,并不像美国、英国那样,是在艺术和想象之下塑造出来的。这也充分的说明我国是以含蓄真实美的手法来表现,缺点就是略显呆板,不过在一定程度上让一个城市或是县城活了起来,因为这些矗立于各个城市大街小巷的人物石雕,不仅美化环境,还为我国做出功勋伟绩的人物塑造了形象,在某种意义上延续了我国的历史文化。